Не признают меня за начальника

(Продолжение. Начало в левой боковой колонке.)

Дошло до того, что казачьим конникам пришлось удирать от чем попало вооруженной толпы. Дагестанцы же «не шевелились, чтобы подать помощь сдавленным со всех сторон казакам».

В октябре 1906 года стихийные выступления чеченских крестьян вспыхивают в разных концах области. Восстает селение Макажой, жители которого забросали камнями отряд начальника 5-го участка Владиславского, спешившего усмирить население. Через несколько дней, в селении Шарой, ночью кто-то выстрелил в закрытое ставнями окно дома, где жил Владиславский и тяжело его ранил. Перепуганный не на шутку, он навсегда покинул Веденский округ.

Для подавления волнений в Веденский округ были направлены батальон пехоты, две сотни казаков и горная артиллерия. Бунты во многих селениях были задавлены. Непокорными по-прежнему оставались аулы Макажой, Нижалой, Нихалой и Хой. 18 декабря артиллерия карателей накрыла эти селения своим огнем; часть жителей бежала, часть была арестована и выслана в Сибирь.

Недовольство своей администрацией проявили жители Урус-Мартана. В феврале 1907 года они обратились к наместнику Кавказа с требованием убрать своих представителей власти и заменить их достойными людьми: начальник участка «для нас недоступен, – писали они, – да и вообще его деятельностью мы недовольны, так как она по существу крайне вредна». Требовали крестьяне и замены русских писарей на грамотных чеченцев, а также просили, чтобы конвой начальника округа составляли чеченские всадники, «нам легче было бы ориентироваться при явке в учреждение к начальнику, так как нас казаки толкают в шею».

Не пропустили крестьяне и вопроса о взяточничестве: «Зло это взяточничество, существование которого несомненно уже из того, что самые порочные люди наши у начальства на первом счету и лучшие люди». «Жалобы на начальника, – писалось далее, – всегда отзываются на нас самым пагубным образом… При теперешнем начальстве нам живется очень и очень плохо и горько, чем когда-нибудь в течение полвека».

Доведенные на своей собственной земле до нищеты и разорения, чеченцы, в то же время видели, с каким достатком живут казачьи станицы, расположенные на землях, отобранных у горцев. И эта несправедливость вызывала в чеченцах законное чувство мести, иногда вырывающееся наружу в виде крайней жестокости.

Так, например, в августе 1907 года, обозленные своим бесправием, жители селения Верхний Наур обрушивают свой гнев на экономию Мазаева, где учиняют настоящую резню. Мазаевы заслужили эту вспышку народной ярости не потому, что им «посчастливилось» родиться русскими, а потому, что они своими махинациями с местным начальством практически закрыли чеченским стадам путь за Терек.

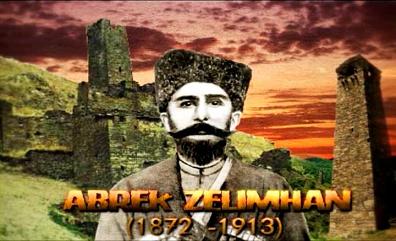

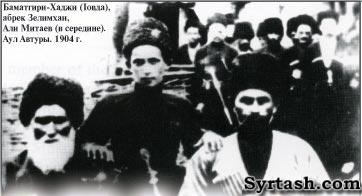

В 1907 году абрек Зелимхан бросает вызов начальнику Веденского округа Галаеву. Он пишет ему письмо, в котором предлагает Галаеву поймать его любыми способами – «полицией, подкупом, отравлением, чем только он хочет».

Весной, в самый час пик вечернего движения по главным улицам Грозного Зелимхан тихо и спокойно ограбил ювелирный магазин, который помещался в самом центре города, рядом с квартирой начальника округа и его управлением, где дежурил целый пост милиции, и всего в 400 шагах от казармы сотни казачьего полка.

При удачном набеге на богачей Зелимхан раздавал деньги и скот крестьянской бедноте и семьям чеченцев, сосланных в Сибирь. «Хозяйства как сосланных, так и заключенных совершенно разорились, – писал абрек, – жены и дети их живут подаянием добрых людей, да тем, что я иногда уделяю им из своего добра после удачного набега».

Вообще, среди чеченцев абреки пользовались особым уважением. Любая чеченская семья считала своим долгом оказать им всяческую помощь и поддержку, даже если ей это грозило серьезным наказанием.

Чеченский абрек вообще отличался от абрека у осетин или, скажем, у грузин. Если у соседей институт абреков появился под влиянием классовой борьбы, то в среде вайнахских народов, лишенных классовых сословий, это явление было, по большей части, результатом национально-освободительного движения. И, соответственно, не имело тех внутринациональных очагов подавления, которые могли быть организованы господствующим классом. Иными словами, в Чечне для уничтожения абречества русским властям мало было на кого положиться. Более того, отношение населения к абрекам, когда каждый из них чувствовал на себе заботу и поддержку, давало почву для роста и развития этого движения.

Невзирая на все карательные меры царской администрации, на все ее экзекуции и погромы, чеченцы не видели в абреках причины своего бедственного положения. Абреки же, в свою очередь, старались всячески компенсировать понесенный мирным населением урон, выделяя ему часть своей добычи. Такой порядок вещей был заведен еще в древнейшую эпоху, в период военных походов на равнину, когда вайнахи были отрезаны кочевниками от плодородных плоскостных земель и основным средством к существованию у них оставался набег – быстрое распределение материальных благ.

(Окончание в правой боковой колонке.)